di Valido Capodarca

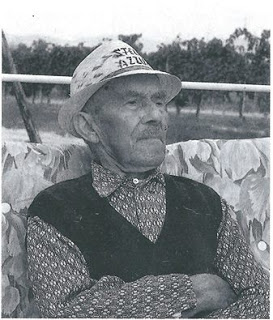

Quando, in quell’autunno del 1989, decisi di recarmi a intervistare gli ultimi reduci della Grande Guerra, mi imposi da subito un principio-guida: nessuna censura ai loro racconti. La storia, la vita, non avrebbero concesso loro un’altra occasione di parlare, perciò le loro voci avrebbero avuto la possibilità di esprimere tutti i loro ricordi senza alcun filtro. Inoltre, nessun registratore che li potesse condizionare: solo una penna e un blocchetto notes nelle mie mani. Volevo lasciare ai miei “ragazzi”, nel caso io avessi scritto cose sbagliate, la possibilità di dire: “Io non ho detto questo, sei tu che hai capito male”. Per questo, qualche giorno dopo l’intervista, una volta steso tutto il testo, lo rileggevo al protagonista, il quale poteva apportare modifiche, e molto spesso, aggiunte. Solo quando egli mi dava l’o.k. definitivo, il testo passava agli atti, pronto per la stampa. Tuttavia, qualche volta ho avuto seri dubbi sulla veridicità di quanto raccontato, come nell’episodio riferito dal 95enne Pietro Carli, ma lo stesso Carli, dopo la rilettura, confermava tutto. (Stralcio da “Ultime Voci dalla Grande Guerra”)

“Lungo la trincea, una ogni 15-20 soldati, erano disposte delle feritoie, attraverso le quali, nei nostri turni di vedetta, dovevamo sorvegliare il terreno circostante, occhi ed orecchi vigili, attenti a prevenire ogni mossa del nemico.

Una notte — una notte triste e piovigginosa — ero di vedetta presso la mia feritoia. Dal buio, proveniente dal fronte nemico, udii un tramestio di passi in avvicinamento. Immediata fu la mia deduzione di un tentativo degli Austriaci di coglierci di sorpresa; altrettanto immediato il mio grido:

“Allarmi! Fuoco!”

Tutti gli uomini del plotone, destati dal mio grido, si diedero a sparare a più non posso, alla cieca, verso il nero fitto della notte, nella direzione da cui avevo avvertito i rumori. Per diversi minuti l’aria fu solcata dai nostri proiettili fino a che, ritenendo di aver fatto abbastanza gazzarra, ci chetammo e restammo in attesa. Di lì a un minuto, dal buio, si levò una voce, molto giovane che, in un italiano un po’ scorretto, ci chiedeva di non sparare più perché sarebbero venuti verso di noi a braccia alzate.

Avuta assicurazione che non avremmo più usato le armi, qualcuno cominciò ad avvicinarsi: dapprima un rumore di passi, poi due ombre indistinte, a braccia in alto. Quando furono nella nostra trincea, alla luce delle torce, li osservammo attentamente: erano Austriaci, non v’era dubbio, erano vestiti da soldati ma, misericordia! erano bambini! Avevano appena quattordici anni!

“Siamo di Trieste — dichiarò uno dei due, sempre con il suo italiano un po’ sgrammaticato — stavamo venendo a consegnarci, perché vogliamo stare dalla parte italiana. Ce ne avete uccisi otto!”

Mi si strinse il cuore, al pensiero delle tragiche conseguenze del mio equivoco, ma ormai che ci potevo più fare?

Anni dopo, parlai di questo fatto con un prete, e quegli mi domandò se me ne fossi confessato.

“E perché? — gli risposi — sono tattiche di guerra!” volevo intendere che in una guerra bisogna fare il proprio dovere, senza contare il numero dei morti, né la loro età.

I due ragazzi vennero condotti presso il nostro Comando dove un nostro ufficiale li interrogò. Appena conosciuti i fatti, forse anche per metterli a loro agio e per un tentativo di riparazione della pessima accoglienza loro riservata, egli fece portare una bottiglia di cognac e offrì loro da bere, ma uno dei due — sempre lo stesso, un ragazzo molto sveglio:

“No, prima lei, bere!”

— esclamò dando a capire che la sua fiducia nei confronti degli Italiani non era poi così cieca; ma gli si poteva dar torto?

L’ufficiale, con un sorriso, versò per sé e trangugiò un bicchiere. Solo allora i due ragazzi allungarono la mano e fecero altrettanto.”

Possibile che gli Austriaci arruolassero ragazzi di 14 anni?